カナダの国旗にもデザインされているメープル(楓)は、カナダの国の象徴として有名です。

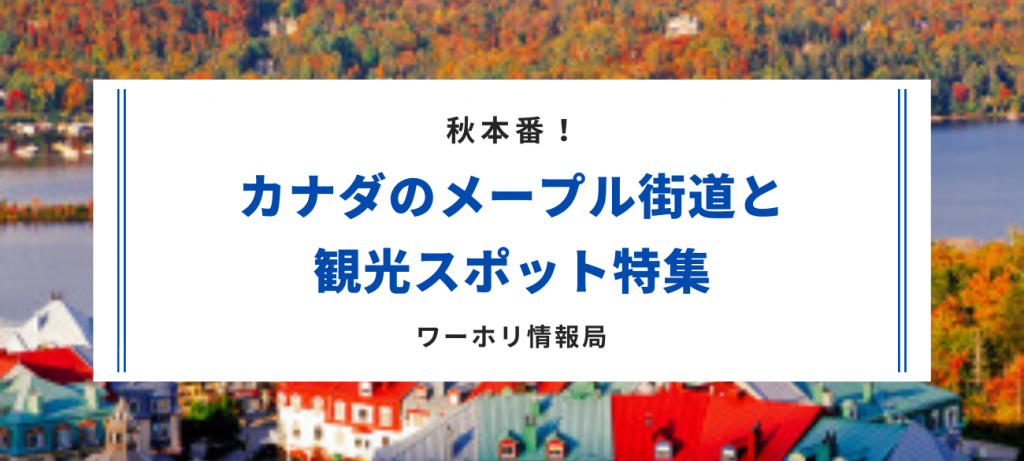

全長約800km、カナダ東部のナイアガラからケベック・シティまで続く「メープル街道」。秋には、メープル街道沿いに群生している、メープルの葉が赤や黄色、オレンジなどに彩られ、カナダの街並みとマッチして美しい風景をつくり出します。

今回は、そのメープル街道のおすすめ紅葉スポットと周辺都市の観光スポットをご紹介します。

《目次》

・カナダのメープル街道とは?

・メープル街道へのアクセスや見所

・カナダ東部の観光スポット

カナダのメープル街道とは?

メープル街道はカナダ東部のオンタリオ州とケベック州にまたがった約800kmのルートを指し、沿道にメープルの木が多いことからメープル街道の名前がつけられました。

具体的には、ナイアガラの滝を起点に五大湖の一つオンタリオ湖に沿ってトロントを経由し、オンタリオ湖から流れ出すセントローレンス川に沿って進み、ケベック州最大の都市モントリオールを経てケベックシティまでがメープル街道と呼ばれています。

また、このルートから少し外れるオタワ、ローレンシャン高原(モン・トランブラン)などもメープル街道の見所に含まれます。

紅葉で有名なメープル街道ですが、開拓時代にこのルート上で英仏が覇権争いをしたことから、別名「ヘリテージ(史跡)街道」とも呼ばれています。街道沿いには史跡が数多くあり、カナダ建国の歴史に触れられる街道でもあるのです。

Photo by:https://www.his-j.com/tyo/zekkei/laurentians/

メープル街道へのアクセスや見所

メープル街道のルート上には、カナダ最大の人口を抱えるトロントと2番目に人口の多い都市モントリオールがあります。発着便の多さなどから、この2都市をゲートウェイにするのが一般的で、特にケベックシティとナイアガラを除き、ほとんどの見どころがトロントからモントリオールの間にあるので陸路を移動しながら観光する行程がオススメです。

メープル街道は全長800kmにも及ぶため場所によっても紅葉の見ごろの時期は異なりますが、だいたい9月下旬から10月中旬頃がピーク。

街道の中でもっとも標高が高い「ローレンシャン高原(モン・トランブラン)」から紅葉が始まり、続いてケベックシティ、モントリオール、オタワ、トロント、ナイアガラという順番で進んでいきます。

カナダ東部の観光スポット

メープル街道沿いにはいくつか有名観光スポットがあります。

1|ケベックシティ

ケベック州の州都・ケベックシティは壁に囲まれた城塞都市で、その町並みは北米のものではなく、ヨーロッパの古い町並みを彷彿させます。カナダの公用語は英語ですが、ここケベックはフランス語圏。街並みもとても美しく、歴史的建物がたくさんあり、その雰囲気と風情は訪れた人を魅了します。

2|モントリオール

ケベック州最大都市のモントリオールはカナダでも2番目に人口の多い都市で、北米のパリとの異名もあります。

「モントリオール・ノートルダム大聖堂」は、世界遺産にも登録された北米最大級の教会です。聖堂内部は、色とりどりに装飾された祭壇やステンドグラス、パイプオルガンが素晴らしく、モントリオール観光では絶対に外せません!

モントリオールのビルが立ち並ぶダウンタウンの横には、歴史を感じられる旧市街地「オールドモントリオール(Old Montreal)」があり、すぐ近くには港もあります。

フランス文化が色濃く残り、建物や街の雰囲気はまさにヨーロッパ。とてもおしゃれなエリアなので人気の観光スポット。

3|ナイアガラの滝

カナダのオンタリオ州とアメリカのニューヨーク州とを分ける国境にあるナイアガラの滝。日本では、アフリカのヴィクトリアの滝(ジンバブエ共和国・ザンビア共和国)、南米のイグアスの滝(アルゼンチン・ブラジル)と共に世界三大瀑布の1つに数えられています。

55~57mの高さから流れ落ちる迫力と美しい景色が人々を惹きつけており、世界中でも人気の観光地です。

<他のおススメ記事はこちら>